Pendahuluan

Setelah dihapusnya kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pasca amandemen UUD 1945, Indonesia mengalami kekosongan arah pembangunan jangka panjang yang mengikat secara politis dan filosofis. Dalam sistem presidensial pasca reformasi, pembangunan nasional dijalankan sepenuhnya oleh Presiden berdasarkan visi dan misi yang ditawarkan dalam kontestasi elektoral. Hal ini menimbulkan sejumlah tantangan serius, antara lain inkonsistensi arah pembangunan lintas rezim, lemahnya kesinambungan kebijakan, serta disharmoni antara pusat dan daerah.

Urgensi kehadiran kembali dokumen haluan negara seperti Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) semakin dirasakan ketika sistem perencanaan pembangunan nasional yang ada saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), terbukti tidak cukup mampu menjamin konsistensi arah pembangunan jangka panjang. SPPN memang telah mengatur mekanisme perencanaan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta rencana-rencana pembangunan daerah. Namun, karena RPJPN dan RPJMN merupakan produk teknokratis dari eksekutif, ia tidak memiliki legitimasi politik dan daya ikat moral sebesar GBHN yang dahulu ditetapkan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sebagai akibatnya, RPJMN cenderung berubah sesuai visi-misi presiden terpilih, yang sering kali berbeda secara signifikan dari rezim sebelumnya. Hal ini membuat pembangunan nasional rawan mengalami disorientasi dan tidak berkesinambungan.

Berdasarkan hal tersebut, PPHN diusulkan sebagai solusi strategis untuk menjawab permasalahan tersebut. Namun, hingga kini belum terdapat konsensus tentang bentuk hukum PPHN yang ideal. Kajian ini akan membahas berbagai alternatif bentuk hukum PPHN, menilai kelebihan dan kelemahannya, serta memberikan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip konstitusionalisme, sistem presidensial, dan nilai-nilai Pancasila.

Urgensi PPHN dalam Perspektif Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia memuat nilai-nilai fundamental yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam penyelenggaraan negara. Kelima sila Pancasila menuntut kehadiran negara yang berlandaskan moralitas (sila I), menjamin keadilan dan perikemanusiaan (sila II), menjaga persatuan (sila III), mengedepankan demokrasi permusyawaratan (sila IV), dan menegakkan keadilan sosial (sila V).

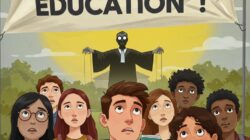

PPHN harus berperan sebagai instrumen negara untuk menjembatani nilai-nilai ideal Pancasila dengan kebijakan publik. Tanpa adanya arah pembangunan nasional yang berlandaskan pada Pancasila, maka pembangunan cenderung bersifat pragmatis, jangka pendek, dan rentan terhadap kepentingan politik elektoral.

Tinjauan Konstitusional dan Teoritis

Dalam kajian konstitusi komparatif, dikenal konsep Directive Principles of State Policy (DPSP), yaitu prinsip-prinsip normatif yang menjadi arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, meskipun tidak dapat dipaksakan melalui pengadilan. Konstitusi India (Bagian IV), Irlandia (Pasal 45), dan Jepang (Pasal 25–27) memuat prinsip-prinsip ini sebagai bagian dari etika konstitusional.

PPHN, dalam konteks Indonesia, dapat diposisikan sebagai DPSP versi nasional yang menjembatani antara nilai-nilai konstitusi dan kebijakan pembangunan. Dalam kerangka presidensialisme, prinsip ini harus bersifat mengikat secara moral dan politis, bukan yuridis, sehingga tidak menimbulkan benturan dengan kewenangan Presiden sebagai pemegang mandat elektoral.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan berwenang menyusun program pembangunan. Oleh karena itu, bentuk hukum PPHN tidak boleh mengintervensi mandat Presiden, melainkan menjadi rujukan strategis.

Menimbang Alternatif Bentuk Hukum PPHN

Salah satu isu terpenting dalam wacana PPHN adalah soal bentuk hukumnya. Apakah PPHN sebaiknya ditetapkan melalui Ketetapan MPR, cukup lewat undang-undang biasa, atau cukup berupa kesepakatan politik non-hukum?

Masing-masing bentuk tentu memiliki konsekuensi hukum, politik, dan konstitusional yang berbeda. Mari kita tinjau beberapa alternatif berikut secara singkat:

1. PPHN sebagai Ketetapan MPR

Ini adalah bentuk yang paling mendekati tradisi masa lalu, yakni ketika MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam skema ini, PPHN akan menjadi dokumen yang disahkan oleh MPR melalui mekanisme resmi, dan memiliki kekuatan moral-politik yang tinggi. Namun, bentuk ini menuntut amandemen terbatas terhadap UUD 1945, sebab saat ini MPR tidak lagi memiliki kewenangan menetapkan haluan negara.

Kelebihannya: bentuk ini mengandung legitimasi kuat karena melibatkan semua unsur representasi rakyat dan daerah. Kekurangannya: rawan menimbulkan ketegangan dengan sistem presidensial, di mana Presiden mendapatkan mandat langsung dari rakyat.

2. PPHN sebagai Undang-Undang

Opsi ini menempatkan PPHN sebagai produk legislatif biasa—dibahas dan disahkan bersama antara DPR dan Presiden. Ia bersifat fleksibel dan tidak memerlukan perubahan konstitusi. Namun, karena sifatnya yang “setara” dengan undang-undang lain, PPHN bisa mudah direvisi, bahkan dibatalkan, oleh kepentingan politik jangka pendek.

Kelebihan utamanya adalah kemudahan prosedural. Tetapi, kelemahan mendasarnya adalah ketiadaan daya tahan jangka panjang dan legitimasi filosofis yang seharusnya melekat pada arah haluan negara.

3. PPHN sebagai Kesepakatan Politik Non-Hukum

Dalam opsi ini, PPHN hanya akan menjadi semacam konsensus nasional – dihasilkan melalui musyawarah lintas partai dan lembaga, tetapi tanpa bentuk hukum yang mengikat. Ia bersifat lebih lunak, fleksibel, dan partisipatif.

Namun, bentuk ini sangat bergantung pada goodwill politik. Tidak ada mekanisme pemaksaan jika pemerintah tidak menjalankannya. Dalam konteks birokrasi dan politik yang cenderung oportunistik, bentuk ini berisiko menjadi simbol belaka.

Mencari Jalan Tengah

Jika kita ingin PPHN berfungsi strategis namun tetap sejalan dengan sistem presidensial dan prinsip demokrasi, maka bentuk Ketetapan MPR dengan amandemen terbatas UUD 1945 menjadi opsi yang paling ideal. Ia memiliki legitimasi representatif, ruang partisipasi, serta jangkauan jangka panjang yang dibutuhkan oleh sebuah haluan negara.

Namun bentuk apapun yang dipilih, satu hal yang tak boleh dilupakan adalah esensi PPHN itu sendiri: menjadi penjaga nilai-nilai Pancasila dalam arah pembangunan, bukan alat politik praktis atau instrumen kekuasaan.

Kewenangan MPR dalam Membuat Ketetapan MPR Pasca Putusan MK Nomor 66/PUU-XXI/2023

Sebelum Perubahan UUD 1945, MPR pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sehingga lembaga-lembaga negara lain memperoleh mandat dari MPR. Untuk menjalankan kekuasaan tersebut, UUD 1945 sebelum perubahan memberi wewenang kepada MPR untuk menetapkan UUD dan garis-garis besar daripada haluan negara. Untuk menjalankan wewenang tersebut, MPR membentuk produk hukum yang dikenal dengan “Ketetapan MPR”. Sementar itu, lembaga-lembaga tinggi negara menjalankan mandat untuk melaksanakan Ketetapan MPR dan mempertanggungjawabkan kepada MPR. Perubahan prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 berakibat perubahan kedudukan dan wewenang MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berkenaan dengan “Ketetapan MPR” dimaksud, baik sebelum maupun setelah perubahan, secara tekstual atau eksplisit, tidak ditemukan dalam UUD 1945. Sebelum perubahan UUD 1945, adanya wewenang MPR (menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar; menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara) telah dimaknai sebagai bentuk hukum berupa “Ketetapan” dengan adanya kata “menetapkan” dalam kedua kewenangan dimaksud. Menurut Bagir Manan (1992), makna tersirat tersebut sekaligus mengandung kekuasaan tersirat (implied power) yang diakui setiap sistem undang-undang dasar. Dalam praktik, bentuk hukum berupa “Ketetapan MPR” diatur secara eksplisit dalam sejumlah Ketetapan MPR (Tap MPR No XX/MPRS/1966 dan Tap MPR No III/MPR/2000) dan undang-undang (UU No 12/2011).

Putusan MK Nomor 66/PUU-XXI/2023 tidak memberikan penegasan berkenaan dengan kedudukan Ketetapan MPR dalam sistem ketatanegaraan. Putusan ini hanya menegaskan kedudukan Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Putusan MK ini tidak secara eksplisit memberikan jawaban mengenai apakah MPR masih berwenang untuk membentuk Tap MPR baru yang bersifat regeling (mengatur).

Saya tidak menyetujui jika PPHN ditetapkan dengan UU. PPHN adalah produk MPR, maka sebaiknya menggunakan produk dari MPR. Karena MPR perlu menetapkan mekanisme evaluasi dan peninjauan periodik terhadap PPHN untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap PPHN melalui mekanisme yang sama.

Jika PPHN ditetapkan dengan Konvensi. Keberlangsungan PPHN sebagai konvensi sangat bergantung pada kesepakatan dan komitmen berkelanjutan dari fraksi-fraksi di MPR serta Presiden. Perubahan konstelasi politik atau hilangnya kesepakatan dapat melemahkan atau bahkan menghilangkan efektivitas konvensi tersebut. Konvensi ketatanegaraan tidak memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan peraturan perundang-undangan formal seperti Undang-Undang atau Ketetapan MPR. Kekuatannya bersumber dari praktik ketatanegaraan yang berulang, diterima, dan diyakini sebagai suatu keharusan dalam penyelenggaraan negara. Karena tidak berakar pada peraturan formal, PPHN sebagai konvensi berpotensi menghadapi tantangan hukum terkait implementasinya. Tidak ada mekanisme penegakan hukum yang jelas jika terjadi penyimpangan dari konvensi.

Menetapkan PPHN melalui Tap MPR memiliki potensi untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan mengikat bagi arah pembangunan nasional. Namun, langkah ini tidak terlepas dari tantangan serius terkait legitimasi kewenangan MPR pasca-amandemen UUD 1945. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada adanya konsensus politik yang kuat mengenai kewenangan MPR, mekanisme penjabaran dan pengawasan yang efektif, serta komitmen dari seluruh lembaga negara untuk melaksanakan PPHN secara konsisten. Jika isu kewenangan MPR tidak diselesaikan secara tuntas, PPHN yang ditetapkan melalui Tap MPR berpotensi menjadi sumber perdebatan hukum dan politik yang berkelanjutan, yang dapat menghambat efektivitas implementasinya. Oleh karena itu, kehati-hatian dan pertimbangan matang sangat diperlukan sebelum opsi ini ditempuh.

Paling memungkinkan PPHN ditetapkan dengan Ketetapan MPR yang bersifat Beschikking. Tap MPR yang bersifat penetapan umumnya mengatur hal-hal yang bersifat individual, konkret, dan sekali selesai (einmalig). Contohnya adalah penetapan tata tertib MPR atau penetapan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.Berbeda dengan Tap MPR yang bersifat mengatur umum, Tap MPR penetapan tidak menciptakan norma hukum yang berlaku umum dan terus-menerus.Jika PPHN ditetapkan dengan Tap MPR bersifat penetapan, maka formatnya kemungkinan besar akan berupa pernyataan atau ketetapan MPR mengenai arah kebijakan pembangunan nasional tanpa merinci norma-norma hukum yang mengikat secara detail seperti dalam Tap MPR regeling atau undang-undang.

Karena Tap MPR bersifat penetapan umumnya tidak menciptakan norma hukum yang mengikat umum, maka kekuatan mengikat PPHN dalam format ini lebih bersifat pernyataan kehendak politik MPR. Langkah ini bisa dilihat sebagai upaya MPR untuk tetap berperan dalam memberikan arah kebijakan negara, meskipun dengan keterbatasan kewenangan legislatif pasca-amandemen UUD 1945. Sidang khusus MPR menjadi forum simbolik untuk menyampaikan aspirasi dan arah kebijakan yang diinginkan.Format ini mungkin lebih fleksibel dibandingkan dengan Tap MPR regeling atau undang-undang dalam hal perubahan atau penyesuaian di masa depan, karena tidak terikat pada proses legislasi yang rumit.

Kelemahannya, efektivitas PPHN sangat bergantung pada kekuatan dan daya persuasif rekomendasi MPR dalam sidang khusus tersebut. Lembaga-lembaga negara penerima rekomendasi memiliki diskresi untuk menindaklanjutinya atau tidak. Jika rekomendasi MPR tidak diindahkan oleh Presiden dan lembaga negara lain, maka PPHN dalam format ini bisa menjadi sekadar dokumen seremonial tanpa dampak signifikan terhadap kebijakan pembangunan.

Format ini berbeda dengan GBHN di masa lalu yang ditetapkan dengan Tap MPR yang bersifat mengatur dan menjadi landasan bagi penyusunan rencana pembangunan. PPHN dalam format Tap MPR penetapan lebih bersifat arahan strategis. Ini bisa menjadi jalan tengah untuk mengakomodasi keinginan sebagian pihak agar MPR berperan dalam haluan negara tanpa harus melalui pembentukan Tap MPR regeling yang kontroversial dari segi kewenangan. PPHN dalam format ini dapat fokus pada visi dan arah strategis jangka panjang tanpa terjebak dalam detail teknis peraturan. *